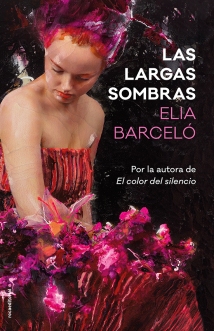

Hoy agradecemos su presencia en nuestro espacio de entrevistas a Elia Barceló, una de las escritoras más relevantes del género de ciencia-ficción, aunque ha trabajado también otros géneros. Su obras más recientes son Las largas sombras y El color del silencio.

¿Qué es lo primero que recuerdas haber escrito?

Lo primero que sé con toda seguridad que traté de escribir fue un intento de «novela» de ciencia-ficción a los doce años y que, naturalmente, sucedía en el espacio; y había un paseo espacial en el que se cortaba el cable de unión con la nave y cosas así… Lo pasé muy bien durante diez o doce páginas, escritas a mano, claro, pero me fui dando cuenta de que mi pensamiento iba más deprisa que mi mano; y que aquel trabajo, aparte de que lo que estaba contando, no era particularmente original, de modo que dejé la escritura y volví a la lectura. Muchos años después, ya a los dieciocho o así, empecé a escribir pequeñas viñetas a las que llamaba Espejismos que en la base no eran más que la descripción de una imagen mental de algo que me había surgido sin que lo llamara, a veces en el duermevela nocturno. Con esos textos intentaba descubrir quiénes eran aquellos personajes y qué hacían allí.

Utilizas referentes históricos en tus obras, como el Cid en Cordeluna, ¿es una ayuda para acercar a los jóvenes a la historia y a la literatura en un mundo de imágenes que se suceden a toda prisa, como en las series o los videojuegos?

No puedo evitar mi interés por la historia. Me encanta comparar tiempos, leer sobre cómo se vivía en otras épocas; me gustan muchas obras que fueron escritas hace siglos… Todo eso se suma de vez en cuando para que surja una historia en la que ese amor por el pasado cristaliza y se muestra a los lectores actuales, tratando de contagiarles mi entusiasmo por lo que fue y ya no es. Creo que es importante conocer nuestra historia y aprender de ella. En el caso de Cordeluna he tenido mucha suerte porque hasta la fecha más de ochenta mil lectores (no todos ellos jóvenes) han disfrutado de su lectura. A mí también me encanta el cine y las series y creo que es una forma estupenda de acceder a las historias, pero me parece necesario completarla con la lectura. Una cosa no puede sustituir a la otra. Cuando lees pones mucho más de tu parte.

Escribes, entre otros géneros, literatura fantástica y has sido la primera mujer en conseguir el premio Gabriel. Este género parece seguir siendo mayoritariamente masculino, ¿cómo se podría cambiar esto?

Últimamente han cambiado mucho las cosas. Cuando yo empecé, hace más de treinta años, era casi la única mujer, pero mientras tanto se han ido incorporando nuevas generaciones de mujeres como lectoras y como escritoras; y ahora debemos de ser casi cien las que escribimos con regularidad cuentos y novelas. Pero lo más bonito es que los lectores -tanto hombres como mujeres- están perfectamente abiertos a leer material de quien proceda, siempre que sea de calidad. El cambio se ha producido en los últimos diez años, quizá menos, y es evidente que las cosas van a ir mejorando.

Hay quién dice que no le gusta la ciencia-ficción porque no refleja problemas reales o actuales, ¿qué le dirías a estas personas?

Que siempre es mejor opinar cuando se conoce el tema sobre el que se opina. Si alguien dice una cosa así, es evidente que no ha leído ciencia-ficción y que, si cree saber algo, ese algo procede de las más superficiales superproducciones de Hollywood donde la inversión se dedica a efectos especiales, persecuciones y explosiones. Entiendo mejor a la gente que dice que no lee ciencia-ficción porque es difícil o porque es negativa o triste. Eso es posible, ya que la ciencia-ficción trata problemas de la humanidad antes de que ocurran o en el momento mismo de surgir, antes de que una gran parte de la población se haya dado cuenta de que tenemos ese problema; y, en general, el tratamiento que se le suele dar a esos problemas es pesimista para llamar la atención del lector sobre lo que se nos viene encima si seguimos por donde vamos. La ciencia-ficción es la que hace ya muchos años empezó a tratar temas como la reproducción asistida, la clonación, la robótica, la eutanasia, el deterioro de nuestro medio ambiente, el poder de las grandes corporaciones, los problemas derivados de Internet y las redes sociales… Todo lo que ahora tenemos y no sabemos cómo manejar. Y no es que la ciencia-ficción sea una forma de adivinación, en absoluto. Es solo que sus autores están atentos a los desarrollos contemporáneos y son expertos extrapolando. Los demás géneros siguen trabajando con los temas de siempre -al amor, la muerte, las pasiones humanas- sin añadir nada más. La ciencia-ficción usa esos mismos temas (no se puede no usarlos cuando se habla de literatura) pero añade todo lo que nos preocupa actualmente o nos va a preocupar en un futuro muy cercano.

¿Hay que tener una visión especial de la vida para escribir ciencia-ficción?

Hasta cierto punto sí. Es importante ser una persona curiosa, abierta a las novedades, aficionada a leer todo tipo de noticias y ensayos no solo de divulgación científica sino de tendencias, adelantos y cosas llamativas. También es fundamental ser imaginativo y tener el tipo de mente que te hace preguntarte: «¿y si en lugar de ser así fuera de otro modo? ¿Y si consiguiéramos hacer tal cosa, en qué cambiaría nuestra sociedad?». Además, es útil un cierto pesimismo para poder imaginar lo peor, dadas ciertas circunstancias. Lo mejor siempre es más fácil de imaginar.

¿Tiene futuro en España la ciencia-ficción autóctona?

Muchísimo; y lo estamos viendo ahora. Hace un par de décadas los editores sólo publicaban traducciones de anglosajones y algún que otro extranjero de otro ámbito -germánico, eslavo, algún francés-, y muchos lectores encontraban extraño y casi sospechoso que un español escribiera ciencia ficción o se inventara un astronauta llamado Pepe -mientras que veían muy normal que el astronauta se llamara Joe, que es exactamente lo mismo en inglés-. Ahora tenemos un astronauta español real que se llama Pedro y no nos parece nada raro que nuestros autores escriban lo que quieran escribir dentro del género. Incluso hay cada vez más lectores que se decantan antes por un autor o por una autora nacionales.

Has vivido más de 20 años en Austria. Si pudieras, ¿qué te gustaría traer a España del mundo literario del norte de Europa?

He vivido 36 años en Austria y sigo viviendo parcialmente allí. El mundo literario austriaco es más cerrado, menos dado a los géneros, más elitista; y los escritores tienen todavía ese prestigio de «intelectuales» que en España hace tiempo que se perdió, quizá con razón. Me gustaría que en España hubiera un poco más de respeto por la literatura como arte y que dejaran de colocar en el mismo nivel y en los mismos espacios a los escritores que se toman en serio su oficio y su arte, y a la ola de youtubers, bloggers y demás gente que no es capaz de enhebrar una frase a derechas y que dice, cuando hablas con ellos, que eso de las subordinadas es un lío y lo de la ortografía está sobrevalorado. Me gustaría mucho que en mi país hubiera una separación clara entre literatura -del género que sea- y productos editoriales que no merecen el nombre de literatura, aunque se vendan bien. Tampoco le damos el nombre de alta cocina a lo que sirven en una cadena mundial de hamburgueserías. Quita el hambre y se vende mucho, pero no es alta cocina. Con la literatura me gustaría que sucediera lo mismo.

¿Cuales son tus referentes literarios? Sueles mencionar a Leonard Cohen.

Cohen es mi poeta favorito del siglo XX , aunque admiro y releo a muchos otros, también de otras épocas: Lorca, T.S. Elliot, Kavafis, Whitman, Poe, Gil de Biedma, Baudelaire… La poesía me ilumina de vez en cuando y la necesito mucho, pero para mí lo central sigue siendo la narrativa. Leo muchos relatos y muchas novelas: Julio Cortázar, George Orwell, Ursula K. Le Guin, Ray Bradbury, Philp K. Dick, Gonzalo Torrente Ballester, Antonia Byatt, John Fowles, Kazuo Ishiguro, David Mitchell, Jorge Luis Borges, Carlos Fuentes, Daphne Du Maurier, Shirley Jackson… A esos vuelvo con frecuencia, y leo a muchos nuevos que voy descubriendo por casualidad o por recomendaciones de amigos y editores.

Has escrito novelas de muchos géneros distintos, ¿Hay alguno en particular en el que no quieras hacerlo?

No soy de las que se cierran caminos a priori, pero diría que nunca escribiré pornografía, porque me aburre tener que contar todo lo que está pasando de principio a fin, además de que en general siempre pasa lo mismo, aunque cambien las situaciones. Creo que tampoco escribiré nunca una novela sobre torturas, o ese tipo de novelas policíacas en las que hay que exagerar un poco más en cada entrega para que los lectores te sigan. A mí con un cadáver suele bastarme, porque lo que me importa es qué puede llevar a alguien a querer matar a otro ser humano y me interesan más los personajes «normales» que los que pueden subsumirse en el apartado de «psicópatas o sociópatas». Unos años atrás dije que tampoco escribiría una novela del Oeste porque no entiendo de vacas ni de caballos, pero mientras tanto no lo descarto, ya que, al fin y al cabo, las novelas van de conflictos humanos. Igual que cuando se escribe ciencia-ficción tampoco es necesario entender de naves espaciales ni de robots; lo que cuenta son los conflictos de los personajes y su resolución, y eso es lo que llevo toda la vida haciendo.

Tus últimas obras, El color del silencio y Las largas sombras, se enmarcan en la historia reciente de España, ¿por qué precisamente ésta época?

Porque es una época que en un caso he vivido yo de primera mano (Las largas sombras) y en el otro es la de mis padres y abuelos en unos capítulos y la mía en otros. Tuve la impresión de que esas épocas, a pesar de ser tan recientes, se estaban perdiendo en la memoria de los lectores y quise recuperar para ellos ciertos temas que me siguen pareciendo muy importantes. Tenemos una gran facilidad para olvidar o reprimir recuerdos que nos hacen daño o nos incomodan. No me parece casual que en 2008, cuando ofrecí Las largas sombras a algunas editoriales que, a juzgar por su trayectoria, deberían haberse interesado por ella, la respuesta fue que: «era una buena novela, pero muy incómoda». Yo creo que una novela incómoda, si es de calidad, siempre es necesaria. La literatura no debe ser complaciente; el arte debe inquietar, sacudir la conciencia, hacer reflexionar a los lectores… De hecho creo que la incomodidad es una marca de la buena literatura.